劇作家・岩井秀人が見たRIZIN「胸を打たれた中村優作の“振り返り笑顔”」

2004年に行われた魔裟斗と山本KID徳郁の試合は生で見ていた。体重差を感じさせない山本KIDのいつもと変わらない動物的な「一瞬でも気を抜いたら天国へどうぞ♡」な雰囲気は、テレビの前で息を止めさせられた。

不思議なリズム感の男であった。試合を決める一撃は、何が起きたのか分からないようなスピードで繰り出され、相手の体はたった今、自身の全組織に訪れた大きな災いを認識できないまま、全ての筋肉を弛緩させ脱力し、まっすぐにマットに沈んだ。一瞬の静寂ののち、狂喜する観客。レフリーが倒れた選手のマウスピースを抜きに走り、広いホールの壁に観客の叫び声が渦巻く中、針の先を針の先に刺すような繊細なタイミングで打ったカウンターのスピードは何処へやら、晴れた日の午前中にコーヒーでも飲み、喫茶店を出て「さて、これからどうしようか」とでも思っているかのように、少し一息ついて、山本KIDはゆったりと歩いていた。圧倒的勝利の後の佇まいとは到底、思えなかった。彼は、何を見ていたのだろう。勝利だけを目指して戦っていたようには、どうも思えない。

通常、カウンター狙いのグラップラーは、小刻みに拳を揺らし、その揺れのテンポに相手の攻撃のタイミングが合った時、カウンターが繰り出される。山本KIDの拳には、この小刻みな揺れが全く見られない。揺れというより、もっと大きな円のようなものを描いていることが多かった。なぜなのだろうか。これは少し突飛な考察だが、通常の選手のカウンターを狙うテンポの刻みが8ビート(つまり1小節に8拍)だとすると、それに対する山本KIDのそれは64ビートぐらいだったのではないだろうか。64ビートなんて聞いたことないけど。カウンターのタイミングを狙う「刻み」が「刻み」に見えないほどのスピードで起きていたために、全く別の動きに見えたのではないだろうか。もはや「刻み」ではない、「流れ」のような感覚でタイミングを見ていたのではないだろうか。とにかく、通常の選手とは明らかに違う感覚で試合を捉え、その中でまた独自の感覚で打撃が繰り出されていたように思う。

入場シーンも独特なリズム感だった。四つ打ちのリズムに乗ってはいるものの、「後乗り(あとのり)」と言われる、全てのリズムにほんの少しだけ遅れて体を合わせていきながら、ゆったりとリングに向かう姿は、現実の社会で生きるために生まれたわけではない、「何かに特化した動物」の雰囲気を漂わせていた。

今大会の会場ロビーでは、山本KIDの大きな写真と、その隣に「Norifumi Yamamoto Forever」と書かれた旗があり、大会開始前の時点で、多くの人の熱のこもったコメントによって、カラフルに塗りつぶされていた。そして会場に入ると、山本KIDを追悼する映像が流れていた。初期の山本の自分でも制御できないような野蛮なK.Oシーンから、その野蛮さから心身ともに洗練されていき、ホイラー・グレイシーを倒した、もはや全てが計算されて作り出された芸術品の様な一撃のK.Oシーンが流され、その後、夕暮れの河原に腰掛けたKIDが大麻でもキメているようないつも通りの口調で「でも、幸せだと思う・・・」と話し出した。そりゃ幸せだ。男だったら誰だって憧れるようなあんな勝ち方をしまくった人だ。しかし、それに続くKIDの言葉はそれとは少し違った。

「だって、何万人が見てる前で、スッゲーかっこいい勝ち方したり・・・」。

「したり・・・?」何だろう。勝ち方だけで十分じゃないか、、?

KIDは続ける。

「・・・何万人が見てる前で、白目向いてひっくり返ったりできたんだからね」と、優しい笑顔。この言葉と表情には、涙がこぼれてしまった。理由はよく分からない。あれだけ多くの人を何度も何度も感動に導いてきた男が、たった一人、夕暮れの河原で「自分の負ける様」を多くの人に見られたことが「幸福だった」と話している。そして、そのひとはもう、この世界にいなくなってしまったのだ。

山本KIDが格闘技を通してやってきたことが一体なんなのか、分からない。ただ、シンプルな「強さ」を示す「K.O」の印象だけでは、あれだけカラフルなコメントに塗りつぶされた旗が飾られることはなかったように思う。

きっと、彼のカウンターのように、常人には理解できない刻みのスピードで彼は生きて、彼の入場時の「後乗り」のように、彼自身に遅れること何年か、時を経た時に、我々凡人はその「何か」に気づくのかもしれない。

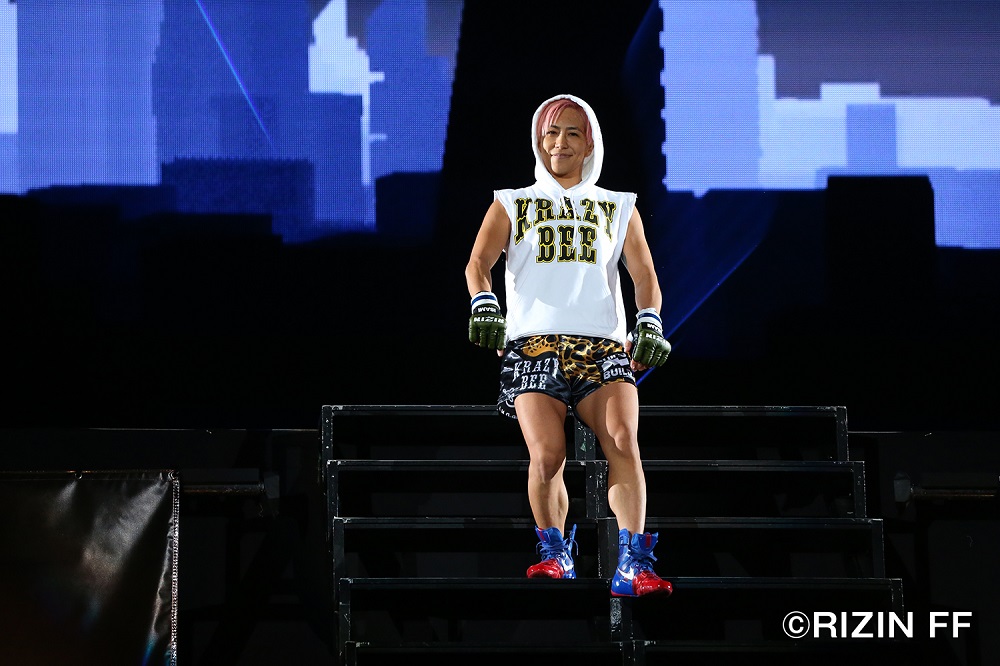

そんなことを考えながら訪れた、山本美憂の入場シーン。かかっているのはKIDの入場曲と同じものだった。山本美憂が「後乗り」でゆったりと、極めてゆったりとリングへ向かう道を楽しんでいる姿が、あまりにもKIDのそれと被ってしまって、さらに胸がいっぱいになってしまった。山本KID様、天国でも緩やかに踊ってください。

初めてのRIZIN生観戦となったわけだが、メインとなったのはもちろん、那須川天心vs堀口恭司。これは、試合に至るまでの物語だけでさえ何文字あっても書ききれない気がするので、申し訳ないが、簡潔にまとめさせていただく。

「どちらにも負けて欲しくない!」の一言であった。試合としては、意外なことに決定的な局面になる可能性が訪れたのは、3Rの那須川の胴回し蹴りが堀口の側頭部に直撃したところだった。しかし、那須川の続けての攻撃が出ず、試合は終わった。試合のことだけを書くのは、とても虚しい。やはり、この二人の物語の埋蔵量の凄まじさが、あの何分間かに詰め込まれていて、きっとこれは僕が何かを書かなくとも、多くの方が言葉として世界に残すと思うので、僕は僕にしかできないことを探そうと思う。

色々悩んだが、この時点で多分、依頼された文字数を超過している。それでも書かせてもらいたい。読んでいただいてありがとう。まだ続くんだけども。

試合開始前のコールで、カメラに向かっていつも通りの「振り返り笑顔」を中村優作がお披露目した。緊張感溢れるはずの試合前に、この表情。まったく拍子抜けさせられてしまうこのパフォーマンスだが、今回、初めてのRIZIN生観戦で巨大スクリーンに映る中村のこの笑顔には、感動させられてしまった。

僕は普段、舞台作品を作っているのだが、そこではもちろん人間のドラマを扱い、笑いや感動について論理的に考えることが多い。よって、観客よりも笑いや感動についての考察は深いつもりだし、ある程度のものだったら、論理的に説明がつく。しかし、この「振り返り笑顔」における中村優作の動きと表情は、確実に「笑い」のカテゴリーに属するものであるはずなのに、感動させられてしまう人は少なくないはずで、そこに生まれてくる「感動」については、なかなか僕も論理的に説明ができない。

今大会一試合目となったマネル・ケイプとの試合前に、会場では中村優作が那須川天心に破れた試合の煽り映像が繰り返し流される。試合前に必要以上に相手選手を煽らない中村は、何度も重ねられた試合前のインタビューの中で、那須川に「勝つ」とは言わなかった。後に引けない、強気の言葉を求め続けるようなインタビュアーに対しても中村は終始、「勝てる可能性にかける」といった意味合いのことを言い続けていたはずだ。僕はこの中村の正直さがとても好きだ。スピードも、キャリアも、ネームバリューも、自分は相手に優ってはいない。だけど、戦う。そして出来る限りの準備をして試合にのぞみ、やはり、負けてしまった。だけど、希望がなかったわけではない。日本拳法の独特の間合いでの打撃が、那須川にいつも通りの動きをさせない時間もあった。が、やはりそれも「勝つ」というところまでは距離のある希望だった。

「これが最後のチャンス」と言っていた中村のその後を気にしていた僕は、この大会で一戦目にケイプとの試合が組まれていることに希望を感じたし、過去の試合で堀口相手に見せたケイプの野性味溢れる強さは鮮明に覚えていたので、マッチメイクに残酷さも感じていた。きっと中村は今回も「勝つ」とは言わなかっただろう。何か心変わりがあって言ったとしても、心の中ではそうは思っていなかったと思う。全ての選手と同じで、勝負の行方は誰にも分からない。負けることは確実に恐ろしい。それまでの何ヶ月のトレーニングの意味をなかったものにさせ、それまでの何年間のキャリアも全て相手テーブルに引き寄せられ、乱雑に捨てられる。そしてなにより、そのことを我々観客は「楽しみ」にしているのだ。この残酷さは、誰も否定できない。勝者の陰に敗者あり。当然のことだが、我々観客は人生で負けを経験したことが嫌という程あるはずだ。その時に感じた、「そこまで勝者に全てを与えなくてもいいのではないか」という世界の理不尽に気づいた人もいると思う。受験、運動会、喧嘩、就職、バイトの面接。人生で「自分は選ばれなかった」という結果に打ちひしがれた瞬間、そしてその直前まであったはずの希望が木っ端微塵に破壊された瞬間に訪れる沈黙。その残酷さを知っているはずの我々は、そんなこともすぐに忘れ、他人の勝敗に平気で踏み込んで、さも我がごとのように話し、勝者の勝ちっぷりを称え、敗者の負けっぷりをなじり、それらを「楽しむ」。自分は勝っても負けてもいないのに、なぜかそれらを支配しているかのような気になって、そのことも「楽しむ」。僕はそのことを責めるつもりはない。何より僕自身がそうだし、その「楽しみ」が、このスポーツの醍醐味ともなっているのは、まごうことなき事実だ。

しかし、僕は試合前の中村の笑顔に、この「戦う者」と「それを見て楽しむ者」の間にある残酷さを「越えようとする力」を見たように思う。リングに上がり、試合直前。名前を呼ばれる。我は戦う者なり。もう逃げることはできない。もう何分かすれば、このリング上で全てをかっさらっていく「勝者」と、全てを失う「敗者」とがしっかりと分けられる。立ち上がる冷たく、青白い呪縛、「負け」を想像しないものなどいない。そんなことも知らずに狂喜乱舞する観客たち。「戦え」と。「勝て」と。これから何が起こるか分からない戦いの前の二人には、「勝て」という言葉はそのまま、「負けろ」でもある。観客は相変わらず、勝者と敗者に分けられる二人の姿を見つめている。

「楽しんでいるのは、誰だ?」

名前を呼ばれた中村が振り返る。

「楽しんでいるのは、、、」

中村優作、満面の笑顔である。

「楽しんでいるのは、、、俺だ」

である。負けないものなど、この世界にはいない。勝ちたくないやつも、ここには、いない。俺は、勝ちたい。負けたいものも、ここにはいない。俺は負けたくない。だが、必ず、この世界では誰かが負ける。ただ、どちらにしても、楽しみにしてくれ。俺は、何がどうなっても、楽しむ。誰よりも、楽しむつもりだ。中村の試合前の笑顔には、全ての人々に訪れる茨の道、人生の困難に立ち向かうためのエッセンスが満ち溢れているように思える。(劇作家・演出家 岩井秀人)

劇作家・演出家・俳優。1974年東京生まれ。家族、引きこもり、集団と個人、個人の自意識の渦、等々についての描写を続けている注目の劇団「ハイバイ」の主宰。NHKBSプレミアムドラマ「生むと生まれるそれからのこと」で第30回向田邦子賞、2013年「ある女」で第57回岸田國士戯曲賞を受賞。戯曲本「て/夫婦」、エッセイ本「やっかいな男」を発売中。