豊島区在住・在学の小学4~6年生を対象にした「国連を支える世界こども未来会議 in TOSHIMA 2024」が11月24日、豊島区役所で開催され、区内の小学生約30人が参加、SDGs(持続的な開発目標)の達成の観点から「住み続けられる未来の豊島区」をテーマに、約4時間にわたって将来の豊島区の姿について意見交換、アイデアを提案した。

イベントはワークショップとプレゼンテーションで構成。子どもたちはランダムに6つのグループに振り分けられ、それぞれで意見を交換して考えをまとめ資料を用意し、区役所内の議場でプレゼンテーションを行った。

ワークショップは、日本電信電話株式会社上席特別研究員の渡邊淳司氏と司会と審査員を務めたジャーナリストの堀潤氏の進行で、審査員を務めた一般財団法人ピースコミュニケーション財団の一木広治代表理事、株式会社ファーストブランドの河本扶美子CEO、早稲田大学理工学術院先進理工学部長・研究科長・教授の朝日透氏らが見守る中で行われた。

子どもたちは話し合いの進行を手助けするコミュニケーションサポーターから考え方のヒントをもらいながら約1時間で「住み続けられる未来の豊島区」を実現するアイデアをまとめる。そのために“わたしたち”のよりよい在り方を可視化する『わたしたちのウェルビーイングカード』を活用。カードには〈社会貢献〉〈緑〉〈平和〉〈希望〉〈応援・推し〉といった、その人らしく、いきいきと生きるあり方や、心地よくいられる状態を示す「ウェルビーイング」を感じる言葉が書かれており、子どもたちはカードのなかから自分が幸せを感じるには何が必要かを選んで説明しながら自己紹介、そこから「住み続けられる未来の豊島区」へと考えを広げていった。

同区の小学校ではSDGsに関する学習を積極的に進めていることからアイデアは多岐にわたった。

〈思いやり〉や〈信頼〉〈関係づくり〉といったところから、池袋のゴミ拾いをすることで街がきれいになって住み続けたくなる、子どもから高齢者までが世代を超えて交流することで住み続けたい街になるといった考え方を共有すると、アイデアを実現するための具体的な方法を考えた。さらに、それを豊島区に暮らす人たちを中心に広く知らせるためにはどうするかを考えるグループもあり、YouTubeやSNSよりも区役所のポスターや駅などのサイネージのほうが効果的といった的確な指摘には成り行きを見守っていた大人たちも驚いていた。

プレゼンテーションは、区役所内の議場に会場を移して行われ、審査員を務める豊島区の高際みゆき区長、金子智雄教育長も加わった。

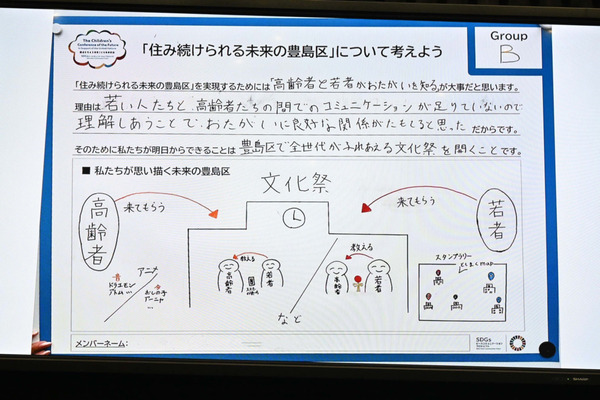

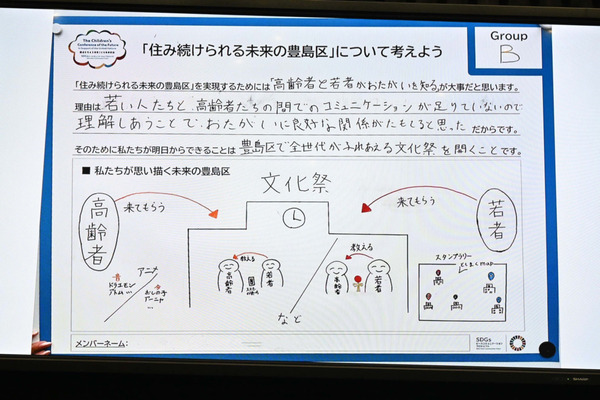

6つのグループそれぞれが工夫を凝らしてプレゼンテーションをしたなかで、最優秀賞に選ばれたのは、豊島区が住み続けられる街になるためには高齢者と若者がお互いを知ることが必要だとし、すべての世代が参加する文化祭を定期的に行う提案をしたグループだった。

プレゼンテーションでは「外で友達とゲームをしていたら高齢の方に、最近の子どもは、ってにらまれた」と自分たちの経験をシェアして共感を集めると「こうしたことが起きるのは世代間のコミュニケーション不足が理由」と展開。異なる世代間でお互いを理解するために、みんなが参加できる文化祭を定期的に開催することを提案した。文化祭では誰もがお店を出せるのでそこで交流ができたり、若い世代が高齢者にスマホの使い方を教えたりすることで新たな交流が生まれると説明。また「古いものから最新までアニメは愛されている」としたうえで豊島区の豊富なマンガやアニメコンテンツも活用できると強調し、みんなで良好な関係性を築きたいとまとめた。

参加した子どもたちから「文化祭では異なる世代が交流するためにゲームなどを用意するのですか?」という質問が出ると、「地域の方とか、(高際)みゆきさんと協力できれば、ゲームの用意なんてお茶の子さいさいだと思う」と答えると、子どもたちも大人たちも笑顔を浮かべた。

みゆきさんこと高際区長は、グループの発表に「すごい、すばらしい」と感激。「豊島区は、子どもの支援、高齢者の支援をやってきたけど、そこだけじゃなくて、全世代、その中間の支援や若者の支援も一緒にやるのが大事。こういうところが足りないな、こういうコミュニケーションがとれたらいいのになって思うところがあったら教えて」とコメントした。

この日、6つのグループからさまざまな提案があったが、異なる世代が交流することや人のつながりが「住み続けられる未来の豊島区」を作るという考えを軸にしたものが多く、独居する高齢者、家族、外国人などさまざまなスタイルで暮らす人たちが集まる豊島区らしいアイデアだった。

すべてのグループのプレゼンテーションを終えたあと、最優秀賞を決めた理由について区長は「豊島区が抱えている大きな課題である多世代。全世代の人たちがみんなで一緒に会って話して、いろんなものを作っていこうという提案をしてくれた」と説明。

受賞した子どもたちは、飛び上がって喜んだ。終了後に感想を聞くと「去年も参加したのですが賞はもらえなかった。今回は具体的な案を示すことができたのが良かったと思う」とにっこり。「高際区長とこんなふうに話ができてうれしかった。帰ったら区長に手紙を書こうと思います」と興奮気味だった。

最優秀賞に選ばれたグループには、ピースコミュニケーション財団主催の来年3月に都内で開催予定の「第5回国連を支える世界こども未来会議」と、8月の大阪・関西万博で開催する「国連を支える世界こども未来会議 FUTURE SUMMIT みらい総会」に参加する権利が与えられる。

ピースコミュニケーション財団代表理事の一木広治氏は「皆さんから素敵な提案をいただきました。今日参加して出会ったお友達もいると思います。これもひとつの縁なので、みんな仲良くして、いろいろ豊島区のことを考えていきたい」と話した。

この日は、堀氏によるトークもあった。

「国連を支える世界こども未来会議」は、2019年に東京オリンピック・パラリンピック公認プログラムとしてスタートしたBEYOND2020NEXT FORUMから創出されたもの。世界のこどもたちが集まり、SDGsを軸に平和で豊かな世界について語り合う「ピースコミュニケーション」の場として毎年開催している。2023年2月には国連本部より「The Children’s Conference of the Future in Support of United Nations」とタイトル認定されている。これまで都内はもちろん、沖縄、浜松市、大阪でも開催された。